ドイツの歴史を追う(その2)…ドイツ近代史上の重大事件「宗教改革」

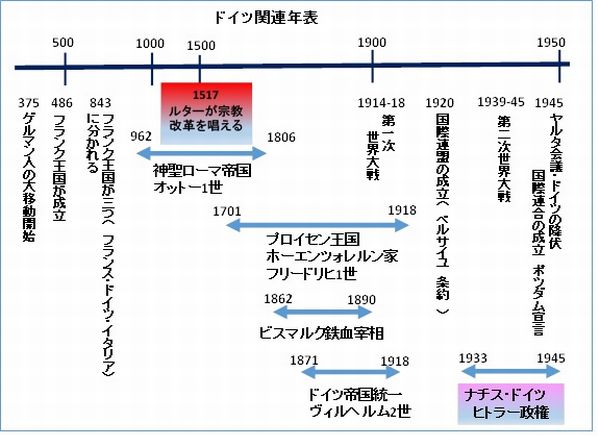

16世紀初めのドイツで起きた宗教改革は、ドイツ史のみならず世界史上の重大事件であると幾つかの文献が述べています。ドイツ歴史上では、962年~1806年の神聖ローマ帝国の時代で、宗教改革の一連の展開は下記の様になります。

1517年10月ドイツのアウグスティヌス修道会の修道士としてヴィッテンベルグ大学の神学教授であったマルティン・ルターは、「95か条の論拠」を発表し、ローマ・カトリック教会による罪の償いを軽減する免罪符である「贖宥状(ショクユウジョウ)」の販売を批判しました。贖宥状とは、「献金箱に入った貨幣が音を立てるや否や、魂は煉獄から天国に飛び上がっていく」というものです。また、ルターは、後に自ら結婚に踏み切って規範を示したように、賢職者の独身誓願を否定しました。

10年後の1526年にシュパイエル帝国議会が皇帝の臨席なしで開催され、ザクセン選帝侯ヨハンとヘッセン方伯フィリップに率いられたルター支持派の主導の下、ルターの追放などを命じたヴォルムス勅命(1521年)の履行は保留され、諸侯は「各人が神と皇帝陛下に対し責任が取れると判断し、革新するように、自らの判断で生活し、統治し、振る舞うべき」ことを決定しました。

ところが、1529年のシュバイエル帝国議会で皇帝が、この暫定措置を取り消しました。すると、これに反対する5人の諸侯と14の帝国都市の代表者が「プロテスタティオ」、すなわち抗議書を提出しました。これが「プロテスタント」の呼称の起源です。

さらに、1555年にはアウクスブルク帝国議会が招集され、「アウクスブルク宗教平和」が締結されました。これをもって、「1人の支配者のいるところ、1つの宗教」の原則に基づく、諸侯の宗教改革権が確立されました。ルター派が公認され、諸侯はカトリックかルター派を選択する権利を与えられました。臣民は支配者の宗教に従うこととされましたが、移住は認められませんでした。一方、独立した自治都市である帝国都市には、両宗派の併存が認められました。

ローマ教皇の下でのカソリックとルター派のプロテスタントの違いは色々なところに現われてきます。プロテスタントは

(1) 結婚ができること

(2) 男性・女性どちらでも牧師になれること

(3) 「聖職者」ではなく「教職者」と呼ばれること

ちなみに、神父さんは「聖職者」、牧師さんは「教職者」となります。教職者とは、「羊たちを導く羊飼いのように、信徒を神の教えへと導く者」というわけです。

ここで少しローマ教皇庁について説明します。

ローマ教皇庁は、使途継承教会の首長としての地位の継承者として存続しており、カトリック教会の使途座のことを指します。使途ペトロに由来するとされます。また、ローマ教皇の下で、全世界のカトリック教会を統率する組織でもあり、現在はバチカン市国という世界最小の主権国家の中に置かれています。

カトリック教会内や国際連合などでは、この使途座のことを聖庁、聖座といいます。かつては、教皇は世俗の領主の様に自らの領地(教皇領)を持っており、事実上国家と同様に独立した行政権を領地内で行使していましたが、19世紀末のイタリア統一運動の中で失っています。ラテラノ条約によって成立したバチカンは、教皇庁が支配する国際法上の立憲国家ですが、かつての教皇領のような世俗的支配を行う領地ではなく、国民は教会関係者のみです。

さて、マルティン・ルターの宗教改革を追っかけている際に、ふと、遠藤周作の小説「沈黙」が思い浮かびました。

「お金で神を買えるとする」ローマ教皇庁に対する反発から、ドイツでルター派によるプロテスタントが生まれました。一方、「沈黙」は長崎の踏み絵の問題を扱った小説です。

当時、キリスト教はデウスを一番と考え、いくら日本人が大日教を大事にしようが、十分にデウスを信仰させ得ると思い込んでいました。その結果、徳川幕府の反発に会いました。ルターと同じように現場で本気で布教している司祭にとって、日本人の信者が踏み絵を拒んで死んでいくとき、司祭は自分が日本人信者の苦しみを助けるには自分自身が転ばなければならないという葛藤と向き合います。転ぶとはキリスト教を背教することで辛いものです。この時、神は何もおこそうとしない。どうして神は沈黙するのか、ということになります。

追い詰められた主人公・ポルトガル司祭ロドリゴが自分のうちに生じた信仰上の悩み、懐疑を、どうやら作者遠藤周作自身も底深く共有しているということが小説読んでいると判ります。それは、信者たちの上に次々とふりかかる迫害、拷問、相次ぐ信者たちの犠牲、文字通りの人間の気力、体力の限界をこえた苦難にもかかわらず、ついに神の「救い」は現れないということです。主人公の必死の祈りにもかかわらず、神は頑なに「沈黙」を守ったままです。果して信者の祈りは、神に届いているのか、いやそもそも神は、本当に存在するのかという問題が投げ掛けられています。

神が頑なに「沈黙」するなか、若い司祭ロドリゴは転びますが、最後の最後に、この転ぶことが許される1つの考えが現れます。これが遠藤周作自身の神に対する思いなのかと思われる部分ですので、小説の本文をそのまま紹介します。

「司祭は足をあげた。足に鈍い痛みを感じた。それは形だけのことではなかった。自分は今、自分の生涯の中で最も美しいと思ってきたもの、最も聖らかと信じたもの、最も人間の理想と夢にみたされたものを踏む。この足の痛み。その時、「踏むがいい」と銅版のあの人は司祭にむかって言った。踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生れ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ。」

母国カトリックの権力の中でのうのうと暮らしている司教、一方で、現場で必死になって布教に努めている司祭、そして現場の司祭が向き合う神に対する疑問、これが小説「沈黙」の内容です。一方、ローマという中央からの贖宥状に反発し、現場で一生懸命自分なりに神に仕えようとするのがマルティン・ルターです。私にはこれらは同じ構図であると思いますが、皆さんはどう思われますか。