中小企業経営と向き合う(その1)…中小企業「大廃業時代」の到来に向けて

日本の産業競争力を支えてきた中小企業群が存続の危機に瀕しています。経済産業省によりますと、今後2025年までに、全体の3割にあたる127万社で後継者が不在の状態となる見通しです。黒字ながら会社をたたむケースも多いといわれています。忍び寄る「大廃業時代」を乗り切り、技術を次代へとつなぐ手立てはあるのかを考えてみます。

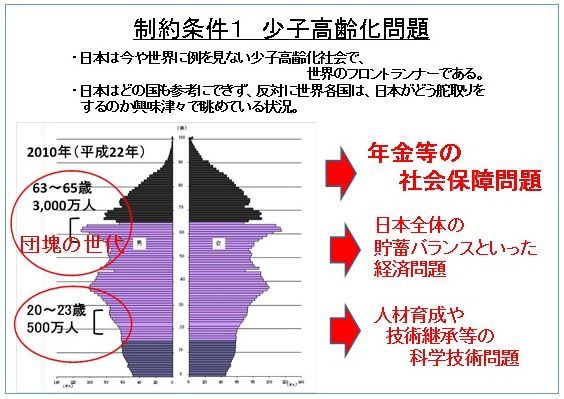

まずは現在の日本の人口ピラミッドを紹介します。一口で言いますと、非常にいびつです。どういうことかと言いますと、日本の人口1億2,000万人に占める68~70歳代の団塊の世代が、3,000万人もおり、4人に1人がこの世代に含まれるという状況です。一方、21~24歳代の若者の数は500万人で団塊の世代の6分の1です。

この団塊の世代、すなわち第一次ベビーブームが起きた1947年(昭和22年)~1949年(昭和24年)に生まれた世代をさします。この世代は現在68~70歳に差し掛かり、中小企業における跡継ぎ問題を引き起こしています。

次に、右図は中小企業における年齢構成を示したものです。縦の棒は中小企業の社長さんの平均年齢を示したものです。毎年毎年年齢が上がり、平成27年度は59.2歳となっています。このままだと、現在が平成30年ですから、5年以内には65~70歳になるのは目に見えています。一方、折れ線は社長の交代率です。平成27年は3.88%(100社の内4社)で、このまま行くと5年以内ではせいぜい4%行くかどうかで、あまり変わりません。要は、社長の年齢はどんどん上がっているのに、後継者がいなくて中小企業の大廃業時代が訪れようとしています。

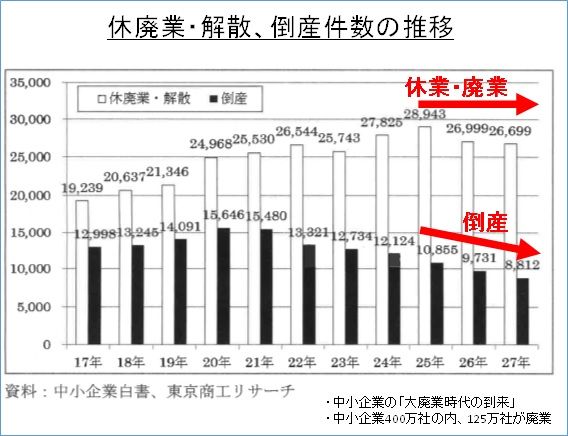

この図は、中小企業および小規模事業者における休業、廃業、倒産件数の推移状況を示したものです。

黒の棒線が示す倒産件数は年々減少気味でこれは問題ないのですが、注目したいのは、休業・廃業を示す白の棒線と黒の棒線が示す倒産の差が毎年拡大している点です。これの背景には、企業の後継者難という現状により、事業承継が上手く行っていないことの証左です。ここには、事業承継においては相続税や贈与税の負担が非常に重いといった税法上の課題があることを忘れてはなりません。

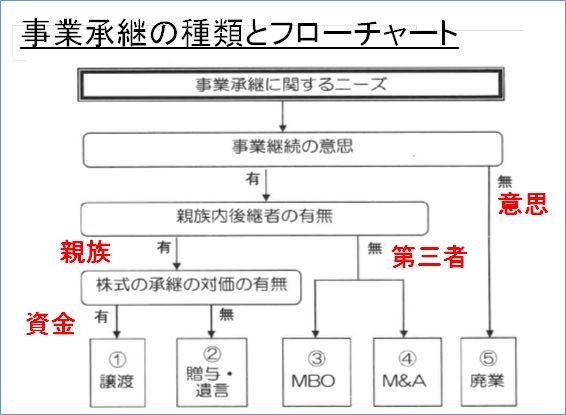

これは事業継承の種類とフローチャートを示したものです。企業の経営者の高齢化に伴う引退意向等で事業承継ニーズが発生した場合、その企業の状況に応じて、以下の手順で自分の会社にマッチしたものが選べるようになっています。色々なやり方があります。

事業承継を考える社長にとって、大きく3つの状況が考えられます。それは、

(1) 事業継続の意思があるのか

(2) 後継者がいるのか

(3) 自社株承継に必要な資金があるのか

です。その状況に応じて、譲渡、贈与・遺言、MBO、M&A、廃業と選択できます。

1つ目の事業承継の意思が社長になければ、止むなく廃業という選択肢を採らざるを得ません。廃業については、資産がある状態のうちに行うことで、金融機関やその企業の取引先、また従業員に金銭的な心配をかけずに事業を終了することができます。金融機関にとっても、破産手続を経ることなく取引先の廃業支援による私的精算を行うことができれば、その企業の取引債権者や取引先をトラブルから回避することができます。

2つ目の後継者がいるのかですが、ここでは親族内に後継者がいる場合と、第3者に後継を託すM&AやMBOを選択する場合に分かれます。第3社に後継を託すM&AやMBOについては、最近注目を浴びていますので、次回にまとめて紹介します。

親族内に後継を託す場合には、3つ目の判断指針、すなわち自社株承継に必要な資金があるのかどうかが、重要となります。

自社株承継に必要な資金があるのかどうかは、親が保有する会社の株式を後継者が買い取ることができるのかどうかが大きなポイントとなります。十分な買い取り資金を持っている場合には、譲渡という形になります。現状の会社経営における資金ニーズが高かったり、当該企業の株式が分散している場合には、譲渡を選択することが望ましいと考えられます。

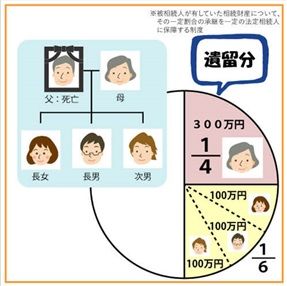

親族内に後継を託す場合でも、後継者に資金的余裕がなく、承継に際し企業の株式を無償で生前に後継者に与えざるを得ない場合には、生前贈与税や遺産相続税が発生し、これが大きな問題となる場合があります。一般的に生前贈与の税率の方が遺産相続の税率より高いので、遺産相続の方が税負担の面でメリットが出るケースが多いようです。ただ、遺産相続とする場合には、遺言書を作成しておくこと、および、遺留分に留意しなければなりません。

遺留分について補足しますと、遺言書を残して死んだ場合、それが余りにも偏っていた場合には、一部の法定相続人(配偶者、子供、父母)には、最低限の取り分(遺留分)が保証されます。但し、遺留分権利者が自ら遺留分を「主張」しなければなりません。具体例としまして、仮に相続財産の総額が1億円で、法定相続人が妻1人、子供1人の場合、遺留分として保証されるのは、1億円のうちの1/2である5,000万円です。この5,000万円を妻と子供で1/2ずつ分けるため、妻2,500万円、子供2,500万円が遺留分となります。全体の割合からすると1/4ということになります。

後継者は、先代から引き継いだ企業理念の踏襲・追及を求められながら、新たな時代の潮流にも対応しなければなりません。そのためにも、経営革新、第2創業、新たなビジネスモデルの構築等を視野に入れた自己研鑽が求められます。家の跡を継ぐというのは、本当に大変なことですが、皆さんどう思われますか。