失敗の本質(その10)…沖縄戦に学ぶ教訓

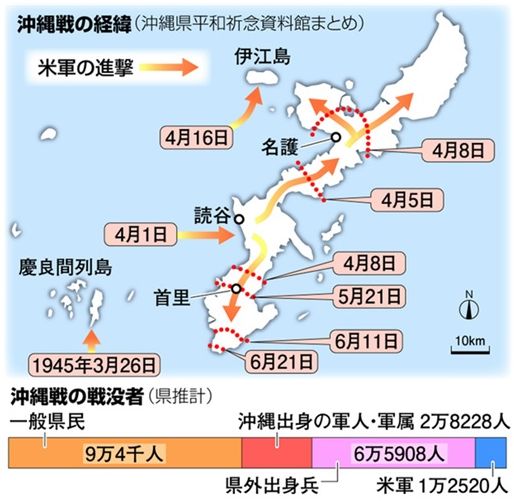

大東亜戦争において硫黄島とともにただ2つの国土戦となった沖縄作戦は、昭和20年4月1日から6月26日の間、牛島満陸軍中将麾下の第32軍将兵約86,400名と、バックナー陸軍中将麾下の米第10軍将兵約238,700名とが沖縄の地において激突しました。戦死者は日本軍約65,000名、日本側在民約10万名、米軍12,281名に達する阿修羅の様相を呈しました。

圧倒的な物量を誇り、絶対制空・制海権を確保して来攻する米軍に対し、第32軍将兵は沖縄県民と一体となり、死力を尽くして86日間に及ぶ長期持久戦を遂行し、米軍に多大の出血を強要してその心胆を寒からしめました。破れたりとはいえ第32軍は、米軍に対し日本本土への侵攻を慎重にさせ、本土決戦準備のための貴重な時間をかせぐという少なからぬ貢献を果たしました。

沖縄作戦は、日本の国力・戦力が枯渇の極にあり、一方アメリカは国力・戦力ともにきわめて充実した状況における日本最後の激突であっただけに、日本軍の種々の問題点は一挙に白日のもとに曝されることになりました。とくに作戦成功の基本的な前提要件である作戦目的の統一という次元において、決戦か持久か、航空優先か地上優先かといった作戦の根本的性格をめぐる対立が存在しました。大綱をこそ掌握すべき上級統帥は、その対立の存在を見過ごしたばかりでなく、本旨に反して米軍上陸後の作戦指導の細部に干渉せざるをえない事態に陥りました。

沖縄作戦の準備段階

第32軍の創設

昭和18年(1943年)9月30日に設定された「絶対国防圏」は、翌昭和19年2月17日~18日、連合艦隊の根拠地であったトラック島に対する米機動部隊の予想を超えた早期来襲により、重大な脅威を受けるに至りました。これにより大きな衝撃を受けた大本営は、絶対国防圏の最前線である中部太平洋の島々の強化を図るとともに、その後方要域の防衛強化にもあらためて施策を講じることになりました。

この後方要域の防衛強化の一環として、南西諸島を担任地域とする第32軍が創設され、昭和19年3月22日、大本営の直轄として戦闘序列が下令されました。当時の大本営の対米作戦構想の基本は航空決戦至上主義であり、したがって創設当初の第32軍は、決戦兵力である航空部隊の基地設定軍的性格を持つに過ぎませんでした。このため地上戦力は、米軍よる航空基地奇襲攻撃に備えることを主眼とし、はなはだ弱体なものでした。

大本営の作戦構想に基づき航空基地軍の設定整備に邁進中の第32軍は、昭和19年5月5日、突然大本営直轄から中国・四国・九州地域の防衛のために置かれた西部軍の隷下に編入されました。次いで昭和19年7月上旬に絶対国防圏の要衝たるマリアナのサイパン島が陥落するにおよび西部軍から台湾軍の隷下に編入されました。元来、大本営直轄を強く望んでいた第32軍は、数次にわたる指揮隷属関係の変更を不満とし、大本営の統帥に対する不信感を潜在させるようになったと言われています。

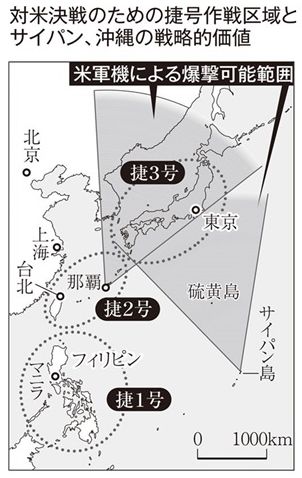

マリアナ失陥により絶対国防圏の作戦構想が崩壊した後、大本営は、もはや能否を超越し国軍を賭して断行すべきものとして「捷号作戦計画」を策定し、乾坤一擲の作戦態勢をとりました。南西諸島方面は台湾とともに、捷二号作戦の決戦場と予定され、第32軍にも大兵力が充当されました。四個師団、混成五個旅団の大兵力を増強されて国空気地設定軍の地位を脱した第32軍首脳は高い戦意に燃えて決戦準備に全努力を傾け、来攻する米軍の撃滅に必勝の自信を抱くに至りました。

しかし、同年10月10日、レイテ決戦が展開された捷一号作戦が発動されるや、大本営は兵力運用の必要性を理由として、沖縄本島から精鋭の第9師団を抽出して台湾に転出するとの決定を打ち出すのでした。

台北会議

昭和19年11月4日台北にて第10方面軍司令部における会議が開催されました。出席者は

・大本営作戦課課長服部大佐、同課員晴気少佐

・第10方面軍参謀長諌山中将、同参謀副長北川少将、同高級参謀木佐木大佐、

同作戦主任参謀市川大佐

・第32軍高級参謀八原博通大佐

結局、台北会議は、会議そのものが要領を得なかったに加え、大本営、第10方面軍の統帥に対する不信感を第32軍に醸成させるモメントを与えることになってしまいました。

第9師団の抽出と配備変更

昭和19年11月13日、大本営は、第32軍に対し「沖縄島に在る兵団中最新鋭の一兵団を抽出するに決せり、その兵団は軍司令官に一任す」と打電しました。

そこで第32軍の八原大佐は、もし歩兵戦力に大差がないとすれば、砲兵火力の優れた第24師団を残したいと考え、一方、第9師団は伝統ある最精鋭師団であるから抽出転用すべきであると具申し、決裁されました。

第9師団の転用により、第32軍は新たな作戦構想を練り直す必要に迫られました。しかし、大本営あるいは第10方面軍からは、第9師団抽出後の沖縄本島の防衛について、なんら特別の命令、指示等はなかったので、第32軍は保有する兵力と、国軍全般の要求を勘案し、最善を尽くすという方針のもとに、自主的に新作戦計画を策定することになりました。

第84師団派遣の内示と中止

昭和20年1月16日、大本営の新作戦計画では、沖縄へは姫路所在の第84師団を後詰めとして派遣することになりました。しかし、熱烈なる本土決戦論者であった宮崎作戦部長は、第84師団の派遣問題について熟考したすえ、「一兵たりとも惜しい本土防衛力をみすみす海没の犠牲者にすることは忍びない。統率上の悪影響を及ぼすことも十分想像されるが、この際は一切を忍んで派遣中止すべきである」との結論に達しました。

この頃、レイテ島を主戦場とする捷一号作戦は挫折していましたが、後の大本営の敵情判断によれば、比島攻略概成後の米軍が一挙に日本本土に上陸進攻する公算はきわめて少なく、必ずや本土侵攻前に一段ないし二段の基地推進を行なうであろうし、その主侵攻方面は東シナ海周辺であり、とりわけ沖縄が次期侵攻目標となる公算が最も高いとみなされていました。そして、米軍のこの基地推進こそ、乗ずべき重要な戦機であり、この機を捕捉して敵に大打撃を与えるべきとの考えが生まれていました。かくして、本土の前縁付近で米軍に大出血を与え、その継戦意思を破催することをねらって「天号作戦計画」が策定されました。

この天号航空決戦の完遂のためには、沖縄本島の航空基地の確保が不可欠の要件でありましたが、日本の航空戦力に天号作戦を遂行しうる主体的力量はないと判断する第32軍は、地上戦重視の出血持久戦の方針を変更しようとはしませんでした。このため戦術的には、大本営が確保を強く望んでいた北・中飛行場を、主陣地外に放置することになりました。

大本営、第10方面軍、連合艦隊および陸海軍航空部隊は、第32軍に対し、北・中飛行場の確保を要求しました。しかし、上級統帥に対する不信感を抱き、作戦目的を異にする第32軍はこれに応じる暇もなく米軍の侵攻を迎えることになりました。

作戦の実施

沖縄作戦初動の航空作戦

昭和20年4月1日、牛島中将以下第32軍首脳は、首里台上から数百の艦船が沖縄本島の西方海面を圧し、北・中飛行場正面は、砲爆・塵煙・火光におおわれる壮絶な光景を望見し、ついに来るべきものが来たという感に打たれました。

八原高級参謀大佐は「沖縄決戦」の序文で、次の様に述べています。「実に奇怪な沖縄戦開幕の序幕ではある。アメリカ軍は、ほとんど防備のない嘉手納海岸に膨大な鉄量を投入して上陸する。敵を洋上に撃滅するのだと豪語したわが空軍は、この重大な時機に出現しない。日米両軍の間に、また味方においては空軍と地上部隊相互の間に、思考と力点があまりにも食い違ってしまっている。何故にかくの如き結果になったのか、そしてその後の戦闘に幾多の重大な影響を与えるに至ったか。これが解明こそ、実に沖縄戦の運命を形作った要因を掌握するはキー・ポイントなのである。」

八原高級参謀のこの指摘こそ、最高統帥部が主張した航空戦至上主義と、現地第32軍が主張した地上戦重視主義との、いわゆる「あるべき姿」論と、「生の姿」論との相克を端的に象徴するものでした。

4月1日早朝から米軍は、戦艦10隻、巡洋艦9隻、駆逐艦23隻、砲艦117隻を含む1300隻以上の各種艦船をもって、沖縄本島の嘉手納海岸に対する上陸作戦を展開しました。昼頃までに米軍は、嘉手納(中)飛行場と読谷(北)飛行場を占領し、日没までに正面13.5km、縦深約4.5kmの地積に橋頭保を確保しました。米軍の第1日の上陸兵力は6万名を超え、師団砲兵はすべてが揚陸を完了しました。

では、この米軍の上陸に対して、日本軍はどのような対上陸戦闘をもって臨んだのでしょうか。米軍の上陸正面となった中頭地区(北・飛行場を含む)の日本軍の配備は、台湾から増強される予定の独立混成第32連隊が到着していなかったため、特設第1連隊と、独立歩兵第12連隊を基幹とする賀谷支隊のみでした。賀谷支隊は、訓練精到な部隊ではありましたが、わずか1個大隊の戦力では、優勢な米軍の敵ではありませんでした。それに、与えられた任務も、仲頭地区における米軍の攻撃前進を遅滞せよというものにすぎませんでした。したがって、対上陸戦闘の選任部隊は、特設第1連隊のみでした。しかし特設第1連隊には、固有の砲兵戦力はまったくなく、軍砲兵の支援もありませんでした。圧倒的な物量を誇る米軍の前には、文字通り鎧袖一触され、アッという間に潰滅してしまいました。一方、上陸後の米軍の攻撃前進を遅滞すべき任務を持つ賀谷支隊は、4月1日から6日にわたり、撃墜航空機2、撃破戦車10、死傷約600の損害を米軍に与え、善戦敢闘しました。しかし、圧倒的な米軍砲火のもとでは、その遅滞もわずか数日にすぎませんでした。

北・中飛行場喪失に対する反響

米軍が沖縄に上陸を開始したとき、第32軍はほとんど抵抗することなく、上陸1日にして北・中両飛行場は米軍の手中に落ちましたが、これは第32軍にとっては予定の作戦展開であり、その後の組織的陣地による持久作戦に大きな期待を抱いていました。しかし、大本営等は、あまりにも早い北・中両飛行場の失陥に大きな衝撃を受け、第32軍に対し両飛行場奪回のための「積極的な攻勢」という要求・指導を執拗に重ねるのでした。

大本営、第10方面軍、連合艦隊、あるいは陸軍航空部隊等と、現地第32軍との作戦目的に関する根本的な思想の乖離は、米軍の沖縄本島への上陸と同時に問題点となって噴出しました。これは具体的には、米軍の上陸と同時に占領された北・中両飛行場を奪回すべきかどうか、という沖縄作戦の基本方針を揺るがす大問題でした。そして、大本営等の「積極的な攻勢」要求という外圧は、一糸乱れることなく作戦準備に努力を傾注してきた第32軍司令部の内部に、大きな亀裂を生むことになったのです。

第32軍司令部の内部論争

第32軍首脳は、嘉手納海岸に米軍の上陸を迎えた時点において、既定の作戦方針に基づき、首里北方の主陣地帯において強靭なる持久戦闘を展開する決意でした。しかし、各方面からの攻勢要望の電報が殺到するに及んで、軍司令部内の空気は次第に微妙に変化し始めました。

内部での会議で意見は真っ向から対立しました。参謀の大多数は攻勢転移の方針に賛成でした。その意図は、「軍の作戦指導は大本営または方面軍の作戦構想に順応すべきであり、上司の意図が陸海空主力で積極作戦を企図している現在、軍としては当然これに従うべきであって、兵力の多少は論ずべきではない」というものでした。

これに対する八原高級参謀の見解は下記のものでした。「第32軍はかねてから戦略持久の根本方針を確立し、日夜その作戦準備に没頭してきた。米軍はわが予想した地点に上陸し、予期したように南進している。従って、現在根本方針を変える必要はない。」

結局、会議の結論として、軍は北・中飛行場方面に対して攻勢をとることになり、牛島司令官は、攻勢発動の日時を4月7日夜と決定し、八原大佐に攻撃計画の策定を命じました。

攻撃計画の方針は、「第32軍は、4月7日夜、全力をあげて攻勢に転じ、上陸した敵を撃滅して220高地東西の線に進出する」というものであり、第1線に第62師団、第2線に第24師団、第3線に独立混成第44旅団、第4線に海軍陸戦隊がこれに参加することになりました。ところが、各兵団長が、攻撃計画の示達を受けて、各々の司令部に帰着したかと思われるころ「約50隻の船団が南方海域に現れ、湊川正面に上陸する公算大」という情報が、軍司令部に伝えられました。この新たな情報により、第32軍は4月7日からの攻勢を中止することを決定し関係各方面に打電しました。

一方、4月7日、天一号作戦において第2艦隊(第1航空戦隊)旗艦として麾下の第2水雷戦隊と共に沖縄方面へ出撃した戦艦大和は、米軍の機動部隊の猛攻撃を受け、坊ノ岬沖で撃沈されました。爆撃や魚雷を多数受けましたが、対空防御、対水雷防御の両面において、特攻作戦を行なわなければ十分な防御能力がありました。

第10軍方面軍は、4月7日夜から攻勢を実施するという第32軍の電報に接して満足したのも束の間、翌5日には、もう攻勢中止の電報を受け取り愕然としました。第10方面軍司令部は、他軍との協同関係に及ぼす影響を憂慮し、また国軍全般の作戦計画にも重大な影響を及ぼすものとして、この際方面軍から踏ん切りをつけてやる必要があると考えました。第10軍方面軍は「地上作戦発起を4月8日夜と決定し、攻撃を実施されるよう」との電報を発し、第32軍に対し攻勢を強く要求したのです。

第10方面軍から攻勢の督促を受けた第32軍は、4月6日14時に至り「4月8日夜を期して攻勢に転ずる」という総攻撃命令を下命しました。ところが、4月7日午後になると、浦添、那覇、湊川に艦砲射撃が加えられるとともに、第62師団の左側海域に、約100隻の船団が現れ停止する状況が生じました。さすがに強気の第32軍も、第62師団の横腹に万一米軍が上陸した場合のことを考えると、攻撃の成功はおぼつかなく、再び攻勢を中止することに決定しました。

再度にわたる攻撃計画は、実現されることなく終わりましたが、この間、北方最前線の戦況は刻々と変化し、米軍は前進陣地を突破して、第62師団の主陣地帯に突入しつつありました。第32軍司令官は、第62師団長に対し、8日夜に陣前出撃を実施するよう命じましたが、第62師団の夜間攻撃は、二度にわたる総攻撃中止の心理的後遺症が残り、結果的には失敗しました。

第32軍の長参謀長は、第62師団の一部による夜間攻撃では満足できず、軍として相当有力な部隊をもってする攻撃を実施しなければならないとの考えを持っていました。そして、8日午後に長参謀長は、4月12日から第62, 第24の両師団を並行して攻撃を実施する計画の策定を、八原大佐に命じました。

長参謀長は、この攻撃に自信をもって臨んだのではありません。長少将は、牛島軍司令官の立場を考え一度は攻勢をとらざるをえないと考えたのです。事実、計画は上級司令部に対する面目を保つ程度の兵力で攻勢を実施するにとどめ、軍主力の決戦は意図的に避けたようなふしが見られます。

この4月12日の夜間攻撃は、結局のところ不成功に終わりましたが、上級司令部等に対する一応の面目は保たれました。しかし、8日と12日の夜間攻撃で、約二個大隊相当の兵力を喪失したことは、おおきなダメージでした。かくして第32軍は米軍上陸以来の攻勢問題に一応の決着をつけ、持久態勢に移行するのでした。

相変わらず作戦目的はあいまいで、米軍の本土上陸を引き延ばすための戦略持久か航空決戦かの間を揺れ動きました。とくに注目されるのは、大本営と沖縄の現地軍にみられた認識のずれや意思の不統一でしたが、皆さんどう思われますか。